私たちの思い

畳の張り替えや新調は、何度も経験することではありません。だからこそ「失敗したくない」「我が家にぴったりの正解を知りたい」と思うのは当然です。 佐野畳屋では、自然素材にとことんこだわり、見えない「中身」まで妥協のない畳づくりを行っています。お客様ご自身が納得して、長く愛せる畳を選べるように。私たちが大切にしている「畳のえらび方」をお話しします。

高い畳と安い畳は、何が違うの?

[2025年11月11日 14時31分]

どうもこんにちは!

い草と畳、自然をこよなく愛するのりたろーです

今日はよくご質問を受ける

「高い畳と安い畳、何が違うの?」問題について書いていきたいと思います!

結論から言うと、

良い品質のモノ、レアな品質のものを細かい技術を駆使して仕上げたものが高い畳。

逆が安い畳。

ここで間違えないでもらいたいのは、

高いものを時間をかけて作ったのが、

良い畳というわけではないことです!!

ちょっと難しいという方は、ぜひ何がどう違うのか?細かく書きましたので、ぜひ最後まで読んで頂き参考にして頂けたら本望です!

注:長くなります

↓こういう方は見て参考にされて下さいね!

/

▪️畳替えを検討中である

▪️畳なんて全部一緒だ!と思っている

▪️日本文化を大切にしたい。

\

素材・技術で変わる?高い畳と安い畳は何が違うの?

-目次-

①素材編

②技術編

③お客様体感記

④まとめ

①素材編

畳は大まかに畳床、畳表、畳ヘリという、三つの素材から出来ています!

その素材ごとに生産者さんがいて、ランクがあり、特徴が違い価格が変わってきます

そこでこのパートでは、一つ一つの素材を掘り下げながら価格の違いの真相を探っていきたいと思います。

①畳床

畳床、いわゆる畳の芯材になる部分ですが、この素材は大きく2種類あります

❶稲藁で出来たもの

昔ながらの素材で、全部を藁で作ってある「本藁床」と、真ん中にフォーム材が挟んである「藁サンド床」があります!

藁床は稲藁を縦、横と積み重ねながら作っていくのですが、それを何層にして縫い込んでいるのか?また縫う間隔をどのくらいで縫うのか、また裏の素材をビニールにするのか?麻にするのか?丹波裏といって、ござにするのかでも価格が変わってきます。

❷化学製品で出来たもの

現代の畳は1から新しくつくるならば芯材は9割が化学製品で出来たものになります!

インシュレーションボードといって木材チップを細かくし、固めたものを1番上におき、フォーム材を真ん中、その下にまたインシュレーションボードといった三層構造のものや、

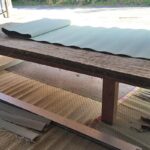

写真のように、インシュレーションボードとフォーム材だけの二層構造のものもあり、この構成で価格が違います!

当店では、畳を司る大切な要素として

“足触りの良さ”気にしているので、化学製品を選ばれるかたには、せめて1番上にケナフボード(ヤシの皮で作られたもの)を用いたものをおすすめしております!(藁には敵いませんが)

写真の畳床②がケナフボードです

また藁の効能を補填するため、また藁では出せない効能を発揮するために、福岡県にあるカイケンコーポレションさんが開発された、畳6畳あたりに対しドラム缶二缶分の竹炭を入れた”清活畳”の取り扱いも始めました。(竹炭は凄いですよ)

整理しますと、

- インシュレーションボードとフォーム材で作ったもの

- ケナフ材を入れたもの

- 竹炭が入ったもの

という風に種類があり、価格が違います!

稲藁も稲刈りが工業化された昨今、貴重なものとなり、い草同様消滅の危機に晒されています。

い草との相性が抜群で手縫いが出来る文化材。

そして土にも還る循環型の床材を、これからも激推しして参りたいと思います!

②畳表

ここは、21年畳表の産地に通い続けている僕なんで、マニアックで熱苦しくなるかもですが、出来るだけフラットな気持ちでお話しできるよう努めます(笑)

い草は、収穫時の際は性質上9本でひと株という風になっています!※下記写真参照

その9本の中から5段階に選別されて畳表に織られていくのですが、

5番だけを厳選し、畳表1枚あたりに5500本から多いものでは7000本のい草を使って織り上げたものが最高級

4番6番で5,000本ほどで、構成されたものが、高級品

3番7番のものが中級品(4,500本ほど)

2番8番が普及品(4,000本ほど)

1番9番で構成されたものが、下級品(3,500本ほど)

とランク付けされます。

また、縦糸と呼ばれる糸の種類や、1枚あたりに編み込むい草の量(正確には1枚あたりの重量)によってもランクが変わってきます。

高価な畳には、厳選された上質ない草がふんだんに使われています。

自然素材なんで、どんなにい草作りがうまいとされる生産者さんでも、5番のい草をたくさん作れるわけではありません。

気温や湿度、晴れが多いか、雨が多いか?寒い時にはちゃんと寒いか?など自然在ってのもの。その思った通りにいかない所が儚くもあり、美しくもある、自然素材にしか出せない、い草最大の魅力なんだと勝手に思っています(しみじみ)

また重量や本数、長さが備わっていたとしても、い草1本1本の充実がないと、本当に良い畳にはなりません。

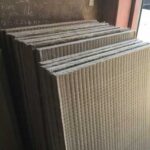

※充実したい草で織り込んだ畳表

※充実していないい草で織り込んだ畳表

まとめると、充実したい草が使われているかが1番大事で、1番長いい草を厳選し、い草一本一本の力をふんだんに生かした畳表が1番良い表となります。

ここは、僕自身が生産者さんに教えて頂きながら、築いた知見と感覚なので、団体で決めた規格とは、価値観が違い、最高級の定義が少し違うところもありますが、ご参考になれば幸いです!

高いもの=強い畳ではないのです

③畳縁(たたみべり)

さて、素材編もいよいよ大詰めです

最近はヘリなし畳が流行り、中々肩身が狭くなったように感じる畳縁、でも実は掘り下げてみると歴史が深く、メリットだらけですし、今ではかなりたくさんのお洒落なデザインもあるので、ぜひぜひヘリつき畳も選択に入れて頂くきっかけになったら幸いです。

❶素材で変わる畳縁の価格

畳縁には、木綿で織ったもの、麻で織ったもの、綿で織ったもの、ポリエステル素材のものと大きく4種類あります(混合されたものもある)が、それぞれ特徴と価格が違います。

まず木綿のものですが、これは主に紋縁(もんべり)と呼ばれるものばかりです。紋縁は主に神社仏閣、時をさかのぼれば殿様など高貴な人達が座ったり寝たりする畳に用いられていました。中でも大紋、中紋、小紋と紋の大きさで位が分けられていたようです。(人間みんな一緒なのにね)

また紋を一つ一つ欠けることないように出す技術も要するので、技術料も加わり、ヘリの中では1番価格が高いです。

最近お寺の仕事で使わせて頂きましたが、カッコいいんすマジで。

次に麻の縁です!

このヘリの特徴と言えば、風合いと、色褪せしにくいことが挙げられます。

最近では麻とリネンで織られたシリーズが僕のおすすめで、無地なんですが、色によってかなり可愛いくもなり、カッコ良くもなる素敵シリーズです

まだまだ行きます

お次は綿で織られた畳縁

このヘリの特徴は麻と被るのですが、風合いが挙げられます。また麻よりもお求めやすい価格から、当店では1番人気の素材となっております。

デメリットは、直接日が当たる所は特に色褪せしやすく、衝撃にもあまり強くありません

よって子どものプレイルームより大人が過ごすお茶室や、お座敷、書斎などによく用いられています。

畳縁の最後は、ポリエステル製の畳縁です

特徴は何と言ってもデザインの豊かさと、強さです。

おそらくメーカー問わずに言うならば1,000種類くらいはあると思います。

また他の3種に比べると衝撃に強いので、

可愛いデザインを選び、保育園

カッコイイデザインでのリビングや、プレイルームなどに多く選ばれています。

このデザインの豊富さは、いつもびっくりされます!!

畳縁をつけることによって角の耐久性が上がります。また畳表を折って使うヘリなし畳と違い、畳表を裏返して使うことも可能になります。

デザイン時に気に入ったものがあり、空間にマッチする場合は、ランニングコストを考えてもへりありはおすすめです!

今日はヘリの宣伝ブログじゃないので、ここまでにしますが、ヘリなし畳を多く作る当社ですが、知識がないという理由でヘリなし一択になるのは、ちょっともったいない気がします。

良かったら色んな畳縁を調べてみてくださいね!

技術編:職人技が全てをつなぐ

さて長くなりましたが、このブログもいよいよ大詰め、我らが畳屋の真骨頂、技術編です。

素材編を一言でいうならば”感謝”

技術編は、感謝から始まり、”そうぞう”することだと考えています。

「想像」

畳を使われる方の暮らしや、人生を想像し、最適な技術、サービスを提案する

「創造」

職人として、プロとして、素材に感謝を忘れることなく、想像したものを実現する

熟練の職人が手仕事で仕上げる畳は、一枚一枚に丁寧な技が込められています。それは素材編で語ってきたように、全ての素材がすごい工程で作られていることへの感謝からなります。

機械仕上げにはない持ちの良さや、長く愛用できる品質がここにあります。

細かくは手縫いイベントや見学会、オンライン見学会にて、実際見ていただきたいのですが、

ここではどうかこれだけを覚えてて頂きたい。

畳作りの基本は手縫いです。

産業革命以降、機械で量産化する方向で進んで参りましたが、手縫いをやっていることを機械でやっているわけではありません。

産業革命以降、歩きが車に代わり、早いのは、良いことですが、それは目的が早く着きたい場合に限ります。足腰を鍛えながら友達とゆっくり自然を見ながら歩くことで出会える時間は作れません。一長一短です

ちょっと違うけど、畳もそんな感じです

よく聞かれる質問に、

「結局手縫いと、機械縫いはどっちが良いの?」

があります。

結論、本当に畳をよく知っていて、細かく作業してくれるだと手縫いが良いです。

逆に下手に手縫いされるくらいなら機械が良いです。

早さでいうならば機械だが、細かな配慮は機械では出来ません。

一針一針の意味を知らないと、なんでここをこう縫うのか?を知らないと、ただ畳の形っぽくなるだけですから。

機械の目的は「より早く作る」なんで、

より良い畳を作るには、絶対手縫いの知識が必要なんです!!

体験編:上質な畳がもたらす暮らしの変化

実際に上質な畳を取り入れた空間は、日々の生活をより豊かにします。家族や来客が感じる特別感や、リラックスできる和の空間を楽しむことができます。

最後に、実際頂いたお客様の声をいくつか紹介して、このブログを終わりたいと思います。

お客様の声①

「和室はあったのですが、特につかうこともなく、今までずっとベッドで寝ていたのですが、佐野疊屋さんに出会ってから、上質な畳を知り、取り入れたあとは、畳に布団を敷き寝るようになりました。びっくりしたのは、朝のスッキリ感。今まで夜中に何度か起きていたのですが、畳に寝るようになってからは、朝までぐっすり眠れるようになりました」

お客様の声②

「初めてお話を聞きに行った時に

畳の事を語る社長の目がキラキラしていたのを覚えています!

無洗土のい草の畳は香りが柔らかく心地が良いです♩

今まで他の畳は暫く外まで香っていてそれが

畳だと思っていましたが、

無洗土い草は柔らかく香り、癒されます!

畳のイメージが変わります!!」

お客様の声③

「汚れたり、傷がついたりするのがイヤだからと、い草ではない素材の畳を選ぶのが間違ってるとは言わないけど、香りだったり、寝心地だったり…やはり本物には本物の良さがあると思います。歳を取れば取るほど本物の畳が恋しくなる気がします。

『ウチはマンションだから…』と諦めモードの方も、置き畳というものもあるらしいので諦める必要はないですよ。🙆

もし畳のことで、値段ばかり高くて質の悪いものだったらどうしよう…と悩んでる方がいらっしゃるなら、佐野畳屋さんなら間違いないです。

その他、畳に関することなら、きっとどんな相談にも乗ってくれるし、その後のお手入れについても丁寧に教えてもらえます。

何より畳への愛が異常…っと失礼、尋常ではない(これも失礼ですね😅すみません💦)ので、きっと頼んで良かった、出会えて良かったと思えるはずです。

何のお店にしろ、絶対的に信頼出来る存在ってありがたいですよね。」

佐野畳屋の行動理念は、

感謝に始まり、自己研鑽・凡事徹底に終わります

もっと大きく言えば、

人類は

自然で始まり、愛に終結する

畳はその代表作の一つであると信じています。

ぜひ自然と誰かを思う気持ちで出来た畳に出会い、みなさまの人生がより豊かになりますように祈念して終わりたいと思います!

ありがとうございました!!

ほっこりしようぜ

カテゴリー

タグクラウド

最近の記事

-

畳の「中身」がすごく重要!!畳床選びの完全ガイド

2026.2.16

畳の「中身」がすごく重要!!畳床選びの完全ガイド

2026.2.16 -

い草について書きました

2026.2.9

い草について書きました

2026.2.9 -

高い畳と安い畳は、何が違うの?

2025.11.11

高い畳と安い畳は、何が違うの?

2025.11.11 -

ちょっと待って!その畳、本当に新しくする必要ありますか?

2025.11.6

ちょっと待って!その畳、本当に新しくする必要ありますか?

2025.11.6 -

佐野畳屋が本当におすすめしたい“無染土い草”の畳|いぐさ生産者への想い

2025.8.5

佐野畳屋が本当におすすめしたい“無染土い草”の畳|いぐさ生産者への想い

2025.8.5 -

固い畳が多すぎる件|畳の張替えで寄せられるご相談~リメイク版

2025.5.2

固い畳が多すぎる件|畳の張替えで寄せられるご相談~リメイク版

2025.5.2 -

「い草畳と和紙畳の違いとは?メリット・デメリットと選び方を徹底解説」

2025.4.25

「い草畳と和紙畳の違いとは?メリット・デメリットと選び方を徹底解説」

2025.4.25 -

畳の張替え・表替え・畳替えガイド:高品質と低価格の違いを解説

2025.4.3

畳の張替え・表替え・畳替えガイド:高品質と低価格の違いを解説

2025.4.3 -

お盆前の畳替えで学んだ大切なこと 初盆準備で感じた人生の教訓

2024.5.13

お盆前の畳替えで学んだ大切なこと 初盆準備で感じた人生の教訓

2024.5.13 -

畳の新調・張替え完全ガイド|福岡版

2023.6.17

畳の新調・張替え完全ガイド|福岡版

2023.6.17

おすすめの記事

- 月間アーカイブ

- 年間アーカイブ